Рок-н-ролльный курс

маркетинга для Политеха

В этом кейсе рассказываем о практическом курсе, который придумали и провели в СПбПУ наши маркетологи — Александр Бахарев и Александр Климов.

Почему нужен новый подход

Даже усердный отличник с трудом объяснит, что он узнал на вчерашнем занятии. Ещё в 60-е годы педагог Эдгар Дейл показал, сколько информации запоминает человек в зависимости от формы обучения.

.webp)

После лекции студент помнит только 5% услышанного, за просмотром видео усвоит 20% материала, а немедленное применение знаний на практике даёт 90% успеха.

Теория не сделает из студента специалиста — в маркетинге важна практика. Дисциплина направлена на привлечение и удержание клиента компании. И основной KPI — это не лайки в социальных сетях, а LTV (Lifetime Value) — прибыль с одного клиента за всю жизнь).

И ни одному работодателю не важно, как маркетолог будет добиваться результатов. На переговорах пригодятся гибкие навыки, при планировании бюджета — аналитический склад ума, а при согласовании креативов — разве что удача. В рамках курса мы хотели показать студентам, с чем им предстоит столкнуться на работе.

Как устроен курс

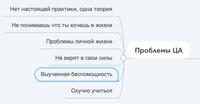

Мы подошли к проблеме обу�чения как маркетологи и описали нашу целевую аудиторию — студентов третьего курса. Большинство проблем нашей аудитории знакомо всем, кто был студентом:

Выученная беспомощность — феномен, который открыл американский психолог Мартин Селигман в 1967 году в ходе экспериментов над собаками. В состоянии выученной беспомощности мы не ощущаем связи между усилиями и результатом. Например, студенты получают массу знаний, но не могут их применить. В результате они сдаются и теряют веру в себя. Проблема выученной беспомощности решается, когда человек видит результат своей работы.

В программе курса мы основывались на проблемно-интегрированном методе обучения.

- Проблемный метод обучения предполагает, что перед учениками стоит проблему, которую они должны ее решить самостоятельно. Преподаватель должен только подталкивать к правильному решению. Подход развивает творческое мышление, самообучение, умение применять знания на практике и самостоятельность.

- Интегрированный метод обучения подразумевает под собой общение между самими учениками и учителем. Когда студенты слушают лекции или смотрят видео на YouTube, они воспринимают информацию пассивно и запоминают немногое. Работа в рамках интегрированного метода может выглядеть так: студенты выполняют задание в команде, а потом обсуждают трудности и решение с преподавателем.

Спасибо факультету Психологии СПБГУ за курсы и учителю математики Анатолию Окуневу за его книгу! Они помогли создать курс, который мы бы сами хотели пройти в университете.

Мы решили общаться со студентам в закрытом сообществе во «ВКонтакте». От имени группы можно рассылать сообщения в личку, в группе можно проводить опросы, обсуждать другие работы и публиковать полезный контент.

Правила игры

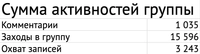

Задания оценивали по балльной системе — для допуска к экзамену нужно набрать 300 баллов.

Также мы установили дедлайн и наказывали за его несоблюдение. При срыве сроков оценка за задание умножалась на 0,5. Ответы принимались через Google Формы, что упростило проверку соблюдения сроков — время автоматически отмечалось в Google Таблицах. Студенты могли посмотреть оценки однокурсников в таблице — это стало элементом игрофикации.

Так выглядит итоговый список заданий с оценками студентов.

В вопросе мотивации студентов, мы опирались на теорию ожиданий Врума. Теория основана на положении, что наличие активной потребности — не единственная мотивация. Важным условием является ожидание человеком того, что выбранный им тип поведения и предпринимаемые действия действительно приведут к получению желаемого.

Занявшие с первого по третье место в списке получили два дополнительных балла на экзамене, следующие семь — один балл, следующие семь — половину балла. В сумме награду могли получить 17 человек из группы человек. Студенты понимали, что их шансы высоки, поэтому они были мотивированы бороться за баллы.

Многие критикуют рейтинговый подход и говорят, что он портит самооценку учеников. Но самооценка молодых специалистов обычно страдает на первой серьёзной работе, после первого же разноса от начальства. Мы решили, что ученикам стоит научиться принимать критику уже сейчас. И пускай обломается начальник, который в будущем решит самоутвердиться за их счёт!

Примеры заданий

На первом семинаре студенты получили задание: придумать свой стартап. Над этим проектом они работали в течение всего курса. К своему делу они относились ответственнее, чем к стандартным заданиям (спасибо, Дэну Ариели за лекцию на TED).

А для того, чтобы придумать задания, мы выделили hard и soft skills, необходимые маркетологу.

Типирование однокурсников

Студенты изучили теорию психологических типов маркетологов Евгении Громовой и Марины Герасимовой и заполнили опросник, в котором указали свой психотип и ещё десяти однокурсников. Это задание помогло убить нескольких зайцев сразу:

- Студенты воспользовались теорией на практике сразу после изучения.

- Получилось составить список лидеров мнений группы — этих студентов выбирали для типирования чаще других. Также мы определили их психотипы.

- Сделана таблица, в которой показано, какой психотип присваивают студенту однокурсники и он сам.

- При помощи Affinity Propagation и t-SNE группа была разбита на кластеры. Получилось сделать это, потому что в начале люди выбирали своих друзей.

- Была демонстрация могущественного Python для анализа данных.

- Разобраны недостатки теории психотипов и соционики.

Публичное выступление

Студенты выбрали тему из списка и подготовили десятиминутное выступление. Докладчикам нельзя было читать с листка, нужно было удержать внимание зала и взаимодействовать с аудиторией — всё как на настоящей конференции. В итоге мы решили её организовать, придумали вместе со студентами концепцию, название и баннер. Встреча прошла при поддержке маркетингового клуба Политеха.

SEO-экспер�имент

Мы придумали бессмысленное слово «Циркондещик» — поисковики его не знали, выдача была пуста. Студенты должны были написать статью и побороться за первые три места в поисковой выдаче, оптимизируя свои сайты.

Студенты нашалили в выдаче, а кто-то даже попросил о помощи на Пикабу.

Кейс-чемпионат

Студенты получили кейсы от компаний «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа-банк», Electra и EXCLAiM. Нужно было разработать стратегию продвижения, основанную на нескольких исследованиях. Всё как у взрослых — описание целевой аудитории и супер-идеи, изготовление видеобаннеров, позиционирование в социальных сетях. Студенты провели презентацию перед жури – выпускниками Политеха (Юрий Бурков – выпускник ПИК, руководитель отдела рекламы и маркетинга северо-западного отделения БИЛАЙН, Инна Цивина – выпускник ПИК, управляющий партнёр агентства интеллектуального интернет-маркетинга RE:SPOND).

Победители чемпионата получили оффер от компаний, чьей кейс они решали. А ещё троих студентов пригласили на работу члены жюри.

Тренинг на развитие Theory of Mind

Theory of Mind вмещает в себя понятия эмоционального интеллекта — эмпатии. Развитие этих навыков позволяет буквально «влезть в чужую шкуру» и понять, о чём думает человек — очень важный для маркетолога навык. Для погружения в теорию предложили разработать тренинг на эту тему. Придумать «игру» самому — сложная задача, но у некоторых студентов получилось найти интересное решение.

В игру одного из студентов мы сыграли всей группой на улице перед учебным корпусом, вытащив скамейки из аудитории.

Результаты и итоги

Мы предвидели сложности и рекомендовали студентам прочитать книгу Барбары Оакли «Думай как математик» и использовать метод «Помидора» для управления временем, но кто слушает преподов!

Учащимся правда было непросто — много домашних заданий и суровые дедлайны. Несколько человек сказали, что это была самая большая нагрузка за время учёбы.

Мы сразу пустили студентов в открытое плавание, и к этому они тоже не привыкли. Потребовалось время, и мы смогли объяснить, что тупое следование инструкциям не имеет смысла. Главное, многие в конце семестра сказали, что всё это того стоило.

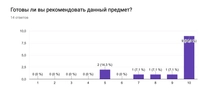

После экзамена был проведён опрос студентов. Хоть несколько человек и получили недопуск, результаты опроса очень хорошие.

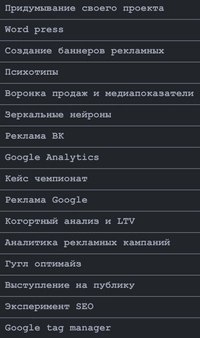

Также мы попросили студентов выбрать темы курса, которые понравились им больше всего. Благодаря этому списку мы узнали, какие задания необходимо доработать. Например, мало кто отметил изучение теории личностных конструктов Джорджа Келли. Это очень важная тема, поэтому надо придумать, как подать её студентам в будущем.

В конце нам хочется сказать спасибо всем участникам курса. Вы большие молодцы! Было очень приятно иметь с вами дело, участвовать в бурных обсуждениях, проверять ваши работы и видеть, что с каждым днём вы всё луч�ше разбираетесь в предмете.

Отдельное спасибо руководителю направления «Маркетинг» Высшей Школы Управления и Бизнеса (ВШУБ) Политех ИПМЭиТ Анастасию Игоревичу Климину за эту возможность и за воспитание нас самих в студенческие годы! И остальным преподавателям ныне несуществующей кафедры ПИК, мы благодарны Вам за вашу работу!

Отзывы

.webp)